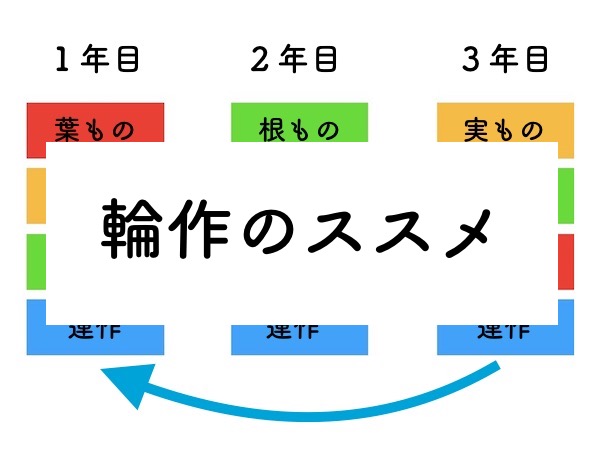

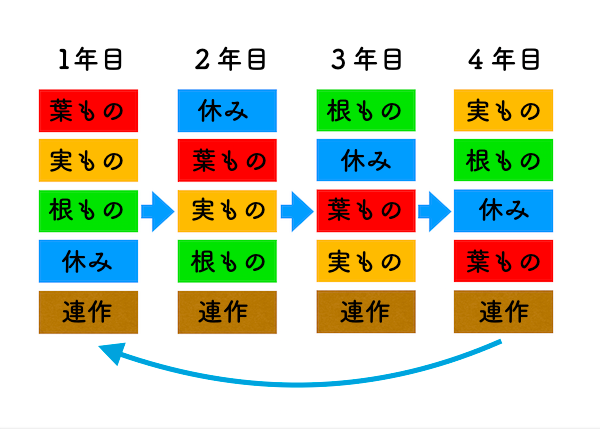

連作を避けるための対策は? 連作を避けるために輪作と言う方法が良く取られます。 ブロッコリーはアブラナ科なので、1年目にブロッコリーを栽培したら、2年目はアブラナ科以外の作物を同じ場所で栽培すると言うことです。 現場で役立つ農薬の基礎知識19連作障害対策 具体的には一つの(7)アブラナ科品目の連作を避ける。 これら防除対策は、根こぶ病の発病程度により、薬剤 防除とその他の耕種的防除を組み合わせて複合的に行う ことが重要です。 最後に もし、疑わしい株を発見した場合は、当課またはJA 連作障害になる仕組みや連作障害になりやすい野菜を連作障害から守るための対策法について紹介していきます。 連作障害になりやすい野菜 ナス科 アブラナ科 ウリ科 マメ科 バラ科 は連作障害が出やすい作物としてよく知られています。

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

アブラナ科 連作 対策

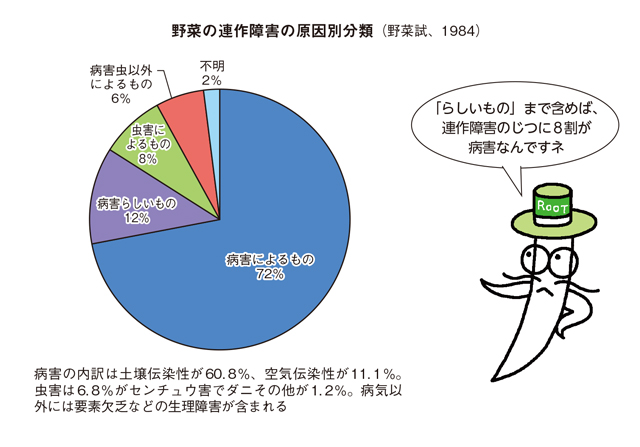

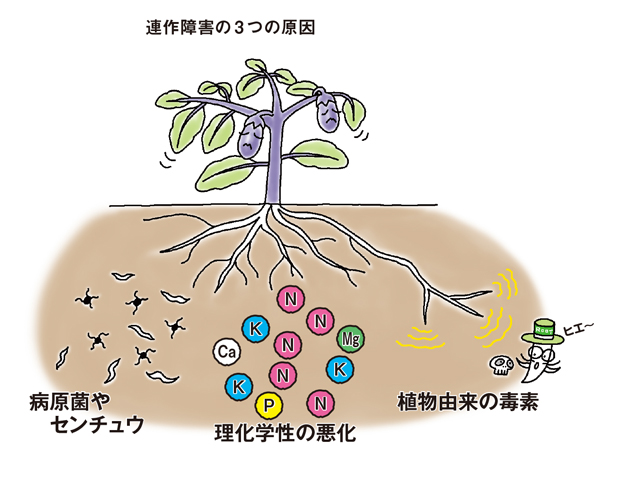

アブラナ科 連作 対策-連作障害の出やすい作物 (* アブラナ科とナス科の野菜 )がありますが、土作りができていないからである。つまり、連作障害は土作り・土壌管理ができていれば出ないはずです。 連作障害のおもな原因は, ①土壌病害虫(病害微生物)の優先であり、同じ野菜の連作や同じグループ(科)の野菜を連続して作付けすると,その野菜を侵す土壌病害 アブラナ科 キャベツ,ハクサイ,ダイコン,ブロッコリー等 対策 分類 イネ 科

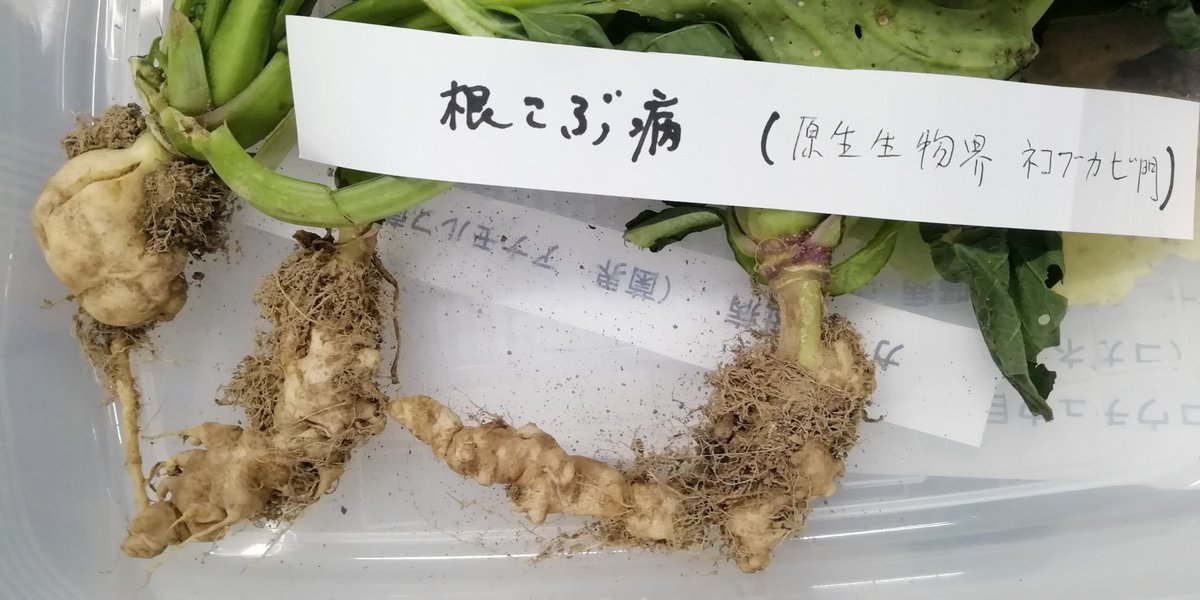

根こぶ病 アブラナ科の病気 酸性土壌や連作障害などが原因 栽培ライフ 3181 Jp ー 野菜を育てると 感性も育つ

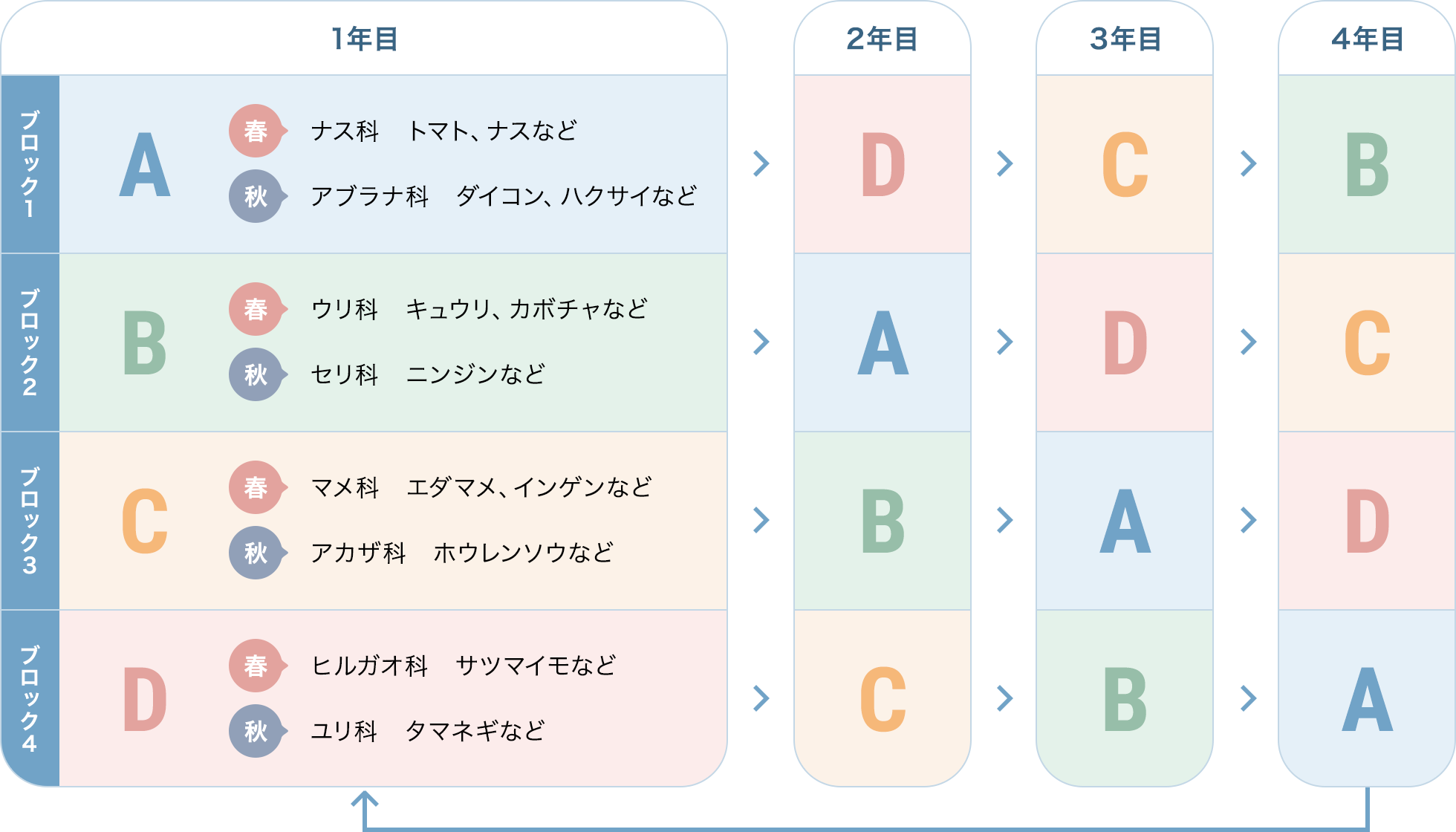

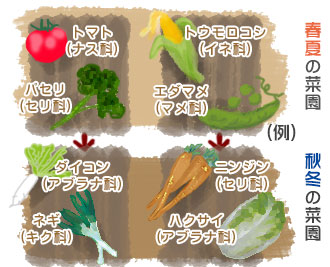

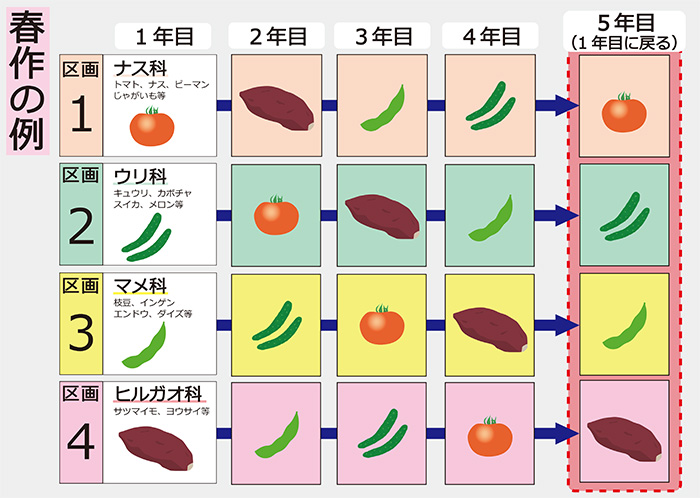

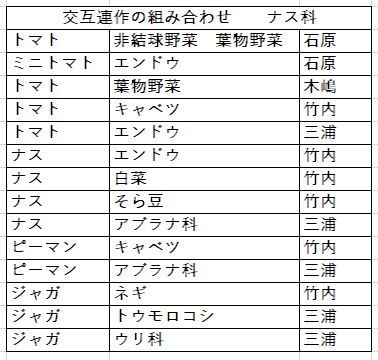

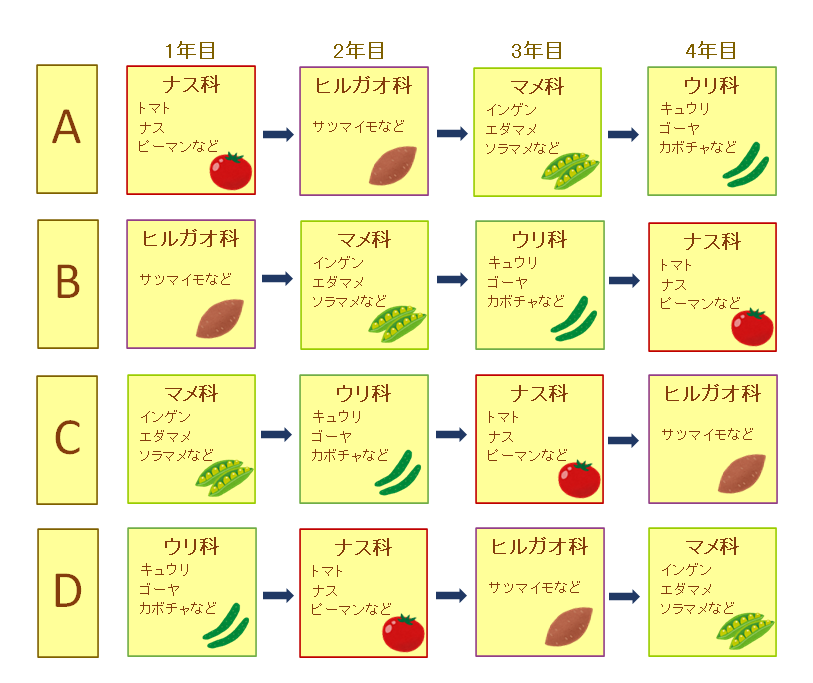

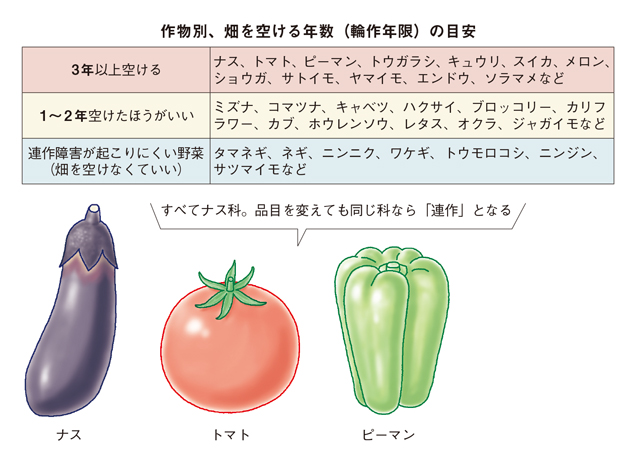

連作障害を防ぐ基本は、同じ場所で同じ野菜を続けて作らずに、異なる科の野菜を順番に作っていく「 輪作 」を行うことです。 違う科の野菜を作ることで、土の中の環境が偏らず、土壌生物相・微生物相が豊かになって、連作障害が起きにくくなります。 連作を避けるための対策は? 連作を避けるために輪作と言う方法が良く取られます。 ブロッコリーはアブラナ科なので、1年目にブロッコリーを栽培したら、2年目はアブラナ科以外の作物を同じ場所で栽培すると言うことです。 現場で役立つ農薬の基礎知識19連作障害対策 具体的には一つのほ場に科が異なる作物をおよそ2~3年の輪番で作付する。 アブラナ科

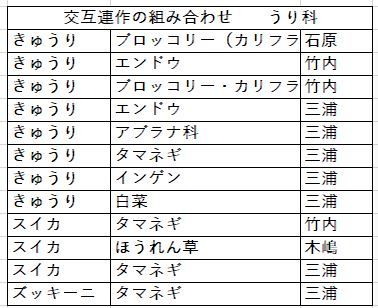

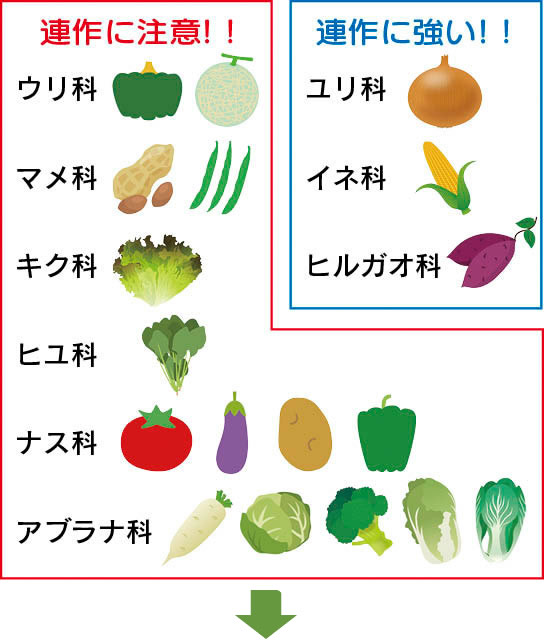

連作障害 連作障害にならないために 連作障害にならないために 連作障害とは、同じ土壌に同じ種類の作物を作ると、病気にかかりやすくなったり、育ちにくくなったりすることをいいます。 これは、土中の栄養バランスが崩れ、生育障害を引き起こしたり、特定の病原菌が増えてしまったり ウリ科の野菜は、連作障害に極めて弱いと言えますが、 カボチャは例外として、連作に強いです。 そのため、キュウリやスイカの台木として使われることも多くあります。 ⇒接木苗を使って連作障害対策 アブラナ科でも、ダイコン類は連作に強いやや連作に弱いので1年は連作を避けた方が良い 。 アブラナ科 (結球系) 芽キャベツ・ハクサイ・キャベツ・ブロッコリー・カリフラワー 特に連作に弱い、2〜3年間アブラナ科を栽培していない場所が良い アブラナ科 (根菜系)

アブラナ科の連作障害対策ローテーション アブラナ科は 同じ場所で栽培するのは何年あけたほうがいいです。 (あけないでいいのもある) 調べた本によって少し違う年数のものもありましたが、 私はアブラナ科を2つに分けて連作障害になる仕組みや連作障害になりやすい野菜を連作障害から守るための対策法について紹介していきます。 連作障害になりやすい野菜 ナス科 アブラナ科 ウリ科 マメ科 バラ科 は連作障害が出やすい作物としてよく知られています。 アブラナ科 連作 アブラナ科 連作野菜の連作障害と対策 Ja伊豆の国 たのしい おいしい たのもしい アブラナ科連作根こぶ病対策 キャベツ ブロッコリー 白菜 小松菜 Youtube 連作障害に注意 障害者の脱サラ農業日記

2

連作でよく育つ野菜づくり 狭い畑で病害虫を防ぎ品質 収量アップ 木嶋 利男 本 通販 Amazon

アブラナ科野菜根こぶ病の 診断・対策支援マニュアル タネ、つけ菜類などアブラナ科植物に世界各地で発 栽培植物 :種類および品種、連作・輪作 (2) 栽培法 :直播・移植、育苗方法、作型 (3) 土壌 :種類、水はけ、pH《主な対策》 ・病原細菌は被害を受けた茎葉や土中で生存してい るため、被害のあった畑は残渣を除去する。 ・アブラナ科の連作を避ける(輪作期間は2 年程度)。 また、ナズナなどアブラナ科雑草も発生源となる ので除草を徹底する。 11月の営農情報連作障害の原因と対策 連作障害とは 土壌中の病害虫の発生と肥料成分や微生物のバランスの崩れが主な原因です。 (表1) アブラナ科

連作障害って 役者が伝える 50歳からの野菜作り

連作障害とは 米ぬかで対策できる 障害がでやすい野菜一覧 Greensnap グリーンスナップ

連作障害を回避するため アブラナ科 ダイコン、カブ、コマツナ、チンゲンサイ、コールラビ、 対策として、同じ種類(同じ科)の作物は同じうねでは連続してつくらず、別の 場所でつくる(輪作)のが#連作障害#家庭菜園#秋冬野菜使った音源https//amachamusicchagasicom/音楽 Lay Down Beside Youミュージシャン Carl Stormhttps//dovasjp また、輪作をすることでアブラナ科の連作を気を付ける事はもちろん、 対抗性の強い品種 もあるので使用する手もあります。 「cr」と種に書かれたものが根こぶ病に耐性がある品種 なので購入するときにチェックしましょう。

1

連作障害対策法 原因や家庭菜園でかかりやすい野菜は Horti ホルティ By Greensnap

「連作障害」の原因と対策 連作障害とは ナス科やウリ科、アブラナ科など特定の作物を、同じ場所で長年栽培していると生育が悪くなったり、枯れてしまったりすることがあります。 連作障害の予防と対策畑は小さな大自然vol17 こんにちは、暮らしの畑屋そーやんです。 今日は「連作障害」について。 野菜によっては毎年同じ場所で作り続けていると、年々収量が落ちたり、病気になりやすくなったりと生育に障害が出てきます

連作障害を防ぐ Jaいがふるさと

連作障害に注意 障害者の脱サラ農業日記

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

家庭菜園 連作障害 野菜一覧 原因は 輪作って

連作障害とは 米ぬかで対策できる 障害がでやすい野菜一覧 Greensnap グリーンスナップ

2

1

菜園のプランを立てましょう 19年1月 茨城県農業総合センター

11連作障害を防ぐ Ja西春日井

科を意識しよう 連作障害を防ぐプランの立て方 家庭菜園のコツ Honda耕うん機

連作障害から野菜を守る 土地改良剤 培養液 わいずニャン 情報局

連作障害対策法 原因や家庭菜園でかかりやすい野菜は Horti ホルティ By Greensnap

厚沢部町公式ホームページ 北海道檜山郡 農業活性センターだより 平成28年5月号 家庭菜園の場合も作付は計画的に

里山菜園 栽培の記録 栽培技術

ナス後作 ナスの育て方 Com

野菜の種類と輪作を考えよう 家庭de菜園 うぇぶたねやさん

キャベツの様子 連作障害は軽微 ぶぅパパの家庭菜園 ー ときどき猫

輪作 りんさく とは 連作障害対策におすすめの組合せ一覧 保存版 施設園芸 Com

アブラナ科連作根こぶ病対策 キャベツ ブロッコリー 白菜 小松菜 Youtube

ナスの連作は ナスの育て方 Com

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

Jakakogawaminami Com

連作障害のない野菜は 連作障害に強い野菜 弱い野菜もご紹介 暮らし の

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

連作と輪作について Page 1 たけちゃんの家庭菜園

連作障害が出やすい野菜と出にくい野菜 連作可能な野菜 家庭菜園と実のなる木 野菜と果樹の育て方

相性の良い野菜の組み合わせによる栽培 輪作 で病害虫も減らせます 家庭菜園で栽培 野菜の簡単な作り方

チャレンジ家庭菜園 野菜の連作障害と対策 Ja伊豆の国 たのしい おいしい たのもしい

連作でよく育つ野菜づくり 狭い畑で病害虫を防ぎ品質 収量アップ 木嶋 利男 本 通販 Amazon

連作障害対策を意識する 芝っくす

月刊 現代農業19年10月号 土肥肥料特集 連絡障害ってホントはなに

2

日本自然環境専門学校 公式 本日の 植物病理学 の紹介です 1枚目はチンゲン菜の根こぶ病です 土の中に病原体が残っていて アブラナ科を連作した場合に発生します 対策としては 専用の殺菌剤を使用するか アブラナ科以外の作物を植えます 根こぶ

2

連作障害について 定義 野菜の種類 対策方法 家庭菜園 野菜づくり事典

連作障害とは 連作障害を防いで野菜を育てる方法や予防策を紹介 For Your Life

輪作 りんさく とは 連作障害対策におすすめの組合せ一覧 保存版 施設園芸 Com

野菜の連作障害と対策 Ja伊豆の国 たのしい おいしい たのもしい

日本自然環境専門学校 公式 本日の 植物病理学 の紹介です 1枚目はチンゲン菜の根こぶ病です 土の中に病原体が残っていて アブラナ科を連作した場合に発生します 対策としては 専用の殺菌剤を使用するか アブラナ科以外の作物を植えます 根こぶ

里山菜園 栽培の記録 栽培技術

連作障害対策法 原因や家庭菜園でかかりやすい野菜は Horti ホルティ By Greensnap

輪作 りんさく とは 連作障害対策におすすめの組合せ一覧 保存版 施設園芸 Com

連作障害を防ぐ5つの対策とは 糸満フルーツ園 けんちゃん

jaみな穂 19年5月号

根こぶ病 アブラナ科の病気 酸性土壌や連作障害などが原因 栽培ライフ 3181 Jp ー 野菜を育てると 感性も育つ

ジャガイモ 連作障害

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

2

作物の連作 輪作について ja御殿場

連作障害を防ぐ Jaいがふるさと

トマト 連作障害の対策は絶対するべき 6つの対処法を農家が伝授 もこっとおにぎり

アブラナ科野菜を連作するコツ いつもお外はぽっかぽか

連作障害の原因と対策 各野菜の輪作年限について やまむファーム

連作障害とは 連作障害を防いで野菜を育てる方法や予防策を紹介 For Your Life

コンパニオンプランツ

月刊 現代農業19年10月号 土肥肥料特集 連絡障害ってホントはなに

連作障害とは 対策は 連作してもいい野菜との違いは何 手作り大好き ゆみの部屋

アブラナ科は三年連続で連作 自称週末ファーマーの菜園ブログ

連作障害を防ぐ カンタンな輪作の仕方 畑は小さな大自然vol 32 マイナビ農業

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

連作障害に気をつけよう 農作業のツボ お知らせ イベント情報 相談できる農業 園芸資材専門店の Jaファーム

悠々自適の菜園ライフ リタイア後の野菜栽培プラン 第3回 直売所出荷野菜栽培の基本 連作障害を回避する輪作と病害防除対策 Web連載 最前線web タキイ種苗

連作障害と輪作

連作障害 の原因と対策 jaこうか

悠々自適の菜園ライフ リタイア後の野菜栽培プラン 第3回 直売所出荷野菜栽培の基本 連作障害を回避する輪作と病害防除対策 Web連載 最前線web タキイ種苗

前作と後作 野菜の相性 ナンバホームセンター

ブロッコリー ベランダ で野菜栽培 ごちそう 家庭菜園 わたしのアグリライフ 農業 ヤンマー

家庭菜園 連作障害 野菜一覧 原因は 輪作って

野菜づくりの基礎知識 連作障害にならないための方法 輪作をしよう たけぞうさんの家庭菜園

アブラナ科は三年連続で連作 自称週末ファーマーの菜園ブログ

連作障害になりやすい野菜まとめ 連作障害になる仕組みについて 農業メディア Think And Grow Ricci

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

連作障害になりやすい野菜まとめ 連作障害になる仕組みについて 農業メディア Think And Grow Ricci

ナス後作 ナスの育て方 Com

連作障害 どう対策する 家庭菜園の方もナス科 アブラナ科 マメ科は注意です Youtube

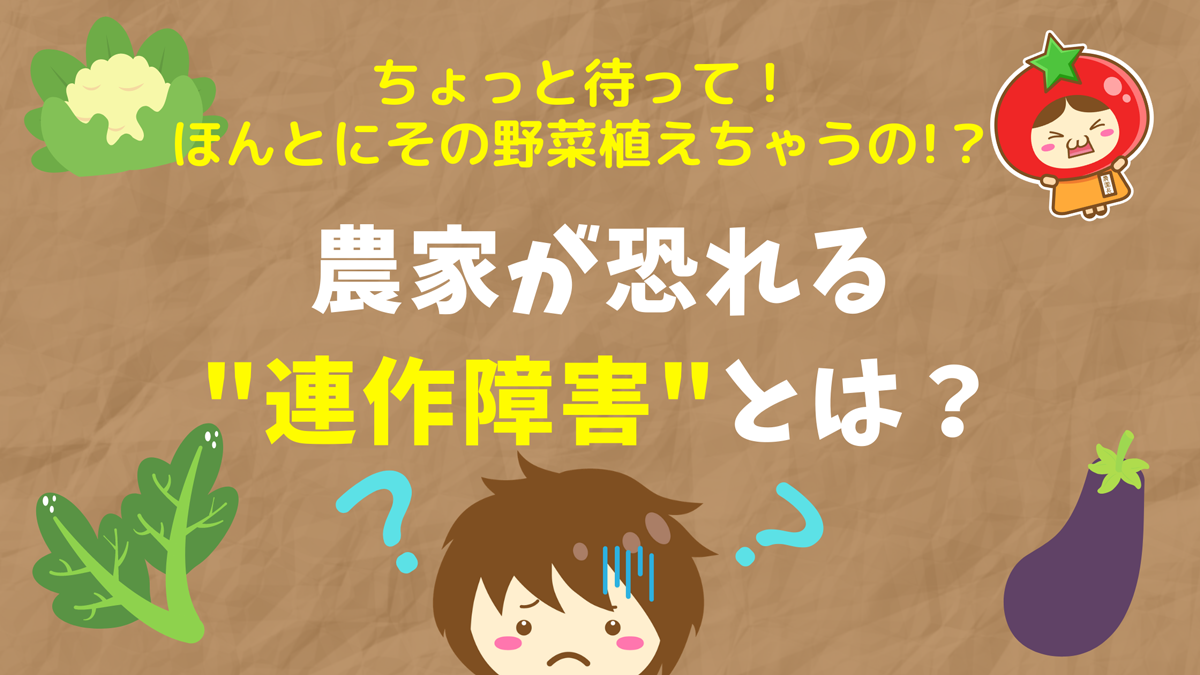

助けて 農家が恐れる連作障害とは 野菜が育たない とまとにおまかせ

アブラナ科根こぶ病 ブロッコリーの連作障害を防ぐ 消石灰や殺菌剤による効果比較 花蕾の微量要素の影響は 学術研究 17 Youtube

連作障害とは 連作障害を防いで野菜を育てる方法や予防策を紹介 For Your Life

連作障害とは 連作障害を防いで野菜を育てる方法や予防策を紹介 For Your Life

根こぶ病 アブラナ科の病気 酸性土壌や連作障害などが原因 栽培ライフ 3181 Jp ー 野菜を育てると 感性も育つ

連作障害を防ぐ カンタンな輪作の仕方 畑は小さな大自然vol 32 マイナビ農業

2月 野菜の連作障害 Ja尾張中央

2

悠々自適の菜園ライフ リタイア後の野菜栽培プラン 第3回 直売所出荷野菜栽培の基本 連作障害を回避する輪作と病害防除対策 Web連載 最前線web タキイ種苗

連作障害 の原因と対策 jaこうか

家庭菜園でプランター栽培におすすめの野菜やハーブ15選 連作障害が起きにくい野菜選びと対策 育て方labo 育て方ラボ

連作障害対策の野菜マップを作ってみました 幸せの積み木 楽天ブログ

いきてくための土いじり 連作障害について その1

連作障害とは 対策は 連作してもいい野菜との違いは何 手作り大好き ゆみの部屋

月刊 現代農業19年10月号 土肥肥料特集 連絡障害ってホントはなに

家庭菜園 連作しても障害が出づらい野菜7 いつもお外はぽっかぽか

ずぼらさんの簡単家庭菜園 狭い畑での連作障害予防5つの方法

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

野菜の連作障害について 営農通信 Jaあつぎ

連作障害の出にくい野菜 出やすい野菜

2

0 件のコメント:

コメントを投稿